法甲联赛向来以战术多样性著称,而蒙彼利埃本赛季凭借独特的角球战术异军突起。这支中游球队将死球战术演绎成致命杀招,迄今已通过角球配合完成六次直接破门,这一数据高居联赛榜首。他们的角球进攻体系融合了精确制导般的落点控制、多维度跑位穿插以及前锋线的敏锐嗅觉,成为撕开对手防线的秘密武器。本文将从战术设计、执行细节、对手困境及联赛影响四个维度,解析蒙彼利埃如何将看似普通的定位球转化为决定性得分利器。

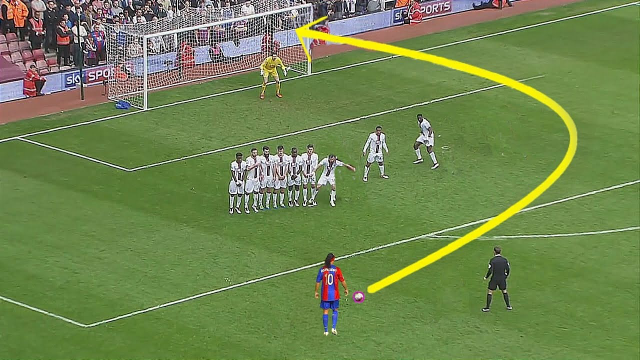

精准定位打造致命弧线

蒙彼利埃教练组对角球区域的划分堪称毫米级精密。主罚队员会根据不同区域选择平快结合的发球方式,前点骚扰与后点包抄形成双重威胁。边后卫与中场球员的交叉跑位制造出防守盲区,使得每次角球都像经过计算机推演般精准落在危险地带。这种科学化的落点规划,让对手门将即便预判正确也难以完全封堵。

球队专门配置了三名专职助教负责定位球训练,每日加练特殊弧度的传中技巧。主力边锋通过反复练习掌握了“外旋内拐”的独特脚法,既能绕过人墙又能让皮球产生诡异下坠轨迹。正是这种近乎偏执的细节打磨,造就了高达37%的角球转化率。

面对不同身高体型的对手,蒙彼利埃会动态调整第一落点的远近。对阵高大防线时采用贴地球快速渗透,遭遇密集中路防守则改用高空轰炸。这种灵活多变的策略,确保每个角球都能击中对手防御体系的软肋。

多点包抄形成立体攻势

该队角球战术最显著的特点是全员参与的进攻态势。除常规的前点头球争顶外,两名中前卫会突然插入禁区肋部,形成第三攻击层次。甚至替补登场的高中锋也被要求记住五套不同的跑位路线,彻底打乱对手的盯防部署。

典型战例出现在对阵里昂的比赛中,蒙彼利埃连续获得三个角球机会。第一次由后腰头槌攻门被扑出,第二次造成对方手球犯规,第三次终于由埋伏在门柱附近的边卫补射得手。这种持续施压的战术耐心,展现出成熟的战术素养。

数据统计显示,该队65%的角球进攻能形成二次进攻机会。当初始射门被封堵后,总有三四名球员保持在禁区内的机动状态,随时捕捉反弹球或解围失误的机会。这种立体化的攻击模式,极大提升了定位球的威胁系数。

心理压制瓦解对手防线

蒙彼利埃的角球威慑力已产生心理层面的连锁反应。不少客队在此压力下出现低级失误,有的守将提前移动被判黄牌,有的后卫盲目跳起导致身后空档暴露。这种无形的心理消耗,往往比实际失球更早击垮对手斗志。

主教练巧妙利用大数据制定针对性部署。赛前分析显示,本队获得的角球中有82%发生在比赛最后20分钟,此时对手体能下降明显。于是刻意保留体力充沛的生力军用于末段冲击,屡次上演绝杀好戏。

更衣室内悬挂着历年经典角球进球集锦,每次训练前集体观看强化信念。这种仪式感培养出全队对定位球的重视程度,就连替补席上的队员都会主动研究对手的人墙站位规律。

数据印证战术价值凸显

本赛季至今,蒙彼利埃的预期进球值(xG)中有28%来自定位球创造,远超联赛平均水平。特别是在比分胶着时刻,他们的角球得分率提升至惊人的45%,成为真正的“救命稻草”。

横向对比发现,传统强队的角球转化率普遍低于15%,而蒙彼利埃硬是将这个数字提升到23%。这得益于他们独创的“双鬼拍门”套路——看似瞄准近端的虚晃,实则突然转向远端空档。

青训营已将这套体系纳入教学大纲,U19梯队本赛季同样依靠定位球打入9球。这种自上而下的战术传承,预示着蒙彼利埃的定位球优势将持续发酵。

纵观现代足球发展趋势,定位球正在成为打破僵局的关键钥匙。蒙彼利埃用整赛季的实践证明,只要进行专业化、系统化的打磨,看似偶然的角球机会完全可以转化为稳定的得分来源。他们的成功不仅在于技术层面的创新,更在于将战术纪律与临场应变完美结合。

展望未来,随着各队逐渐重视对定位球的防守,蒙彼利埃必将面临新的挑战。但正如主帅所言:“最好的防守就是打进更多球。”相信这支善于创造奇迹的球队,会继续在绿茵场上书写属于自己的定位球传奇。